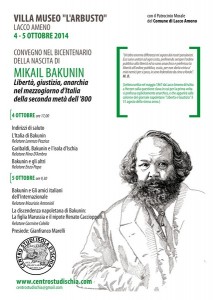

GIANFRANCO MARELLI

Che una figura massiccia e corpulenta, a metà strada tra quella di Gambrinus e Falstaff, ricercata dalla polizia di mezza europea per la sua attività di cospiratore contro l’ordine costituito, fosse di casa a Napoli nei primi anni dopo l’Unità d’Italia– e per un brevissimo soggiorno estivo anche a Ischia –sono oggi in pochi a ricordarselo.

Eppure Michail Bakunin, del quale quest’anno si celebra il bicentenario della sua nascita (18 maggio 1814) fu uno di quei personaggi che segnarono la storia della seconda metà dell’Ottocento per le sue gesta di intrepido uomo d’azione, più che di pensiero, al pari di Giuseppe Garibaldi la cui notorietà di “eroe dei due mondi” seppe raggiungere le località più sperdute del globo terracqueo, tanto da spingere il primo ad organizzare una fuga rocambolesca dalla fredda Siberia– dove si trovava a seguito della pena di morte inflitta dallo Zar Nicola, poi commutata in esilio forzato dal successore Alessandro II – per stringergli la mano e abbracciarlo nella solatia Caprera.

Ma chi era Bakunin? Un folle, un idealista, un rivoluzionario? Sicuramente un avventuriero: colui che fa arrivare le avventure, piuttosto che colui al quale le avventure arrivano. Così lo troviamo durante i moti insurrezionali del 1848 a Parigi, Praga, poi nel ’49 a Dresda dove verrà arrestato dalla polizia e condannato all’impiccagione dal governo austriaco. Ma sfugge alla morte perché lo Zar Nicola vuole avere lui il privilegio di condannare il suo suddito, tanto da ottenerne l’estradizione nel 1851 e imprigionarlo nella Fortezza di Pietro e Paolo a Pietroburgo in attesa del da farsi.

Saranno anni duri e difficili: ben sette anni in cui architettò ogni mezzo possibile pur di fuggire, compresa una Confessione allo Zar al fine di veder commutata la pena; Confessione in cui raccontò la sua attività cospirativa per unire tutti gli Slavi in un’unica nazione libera, sul modello italiano e tedesco, in cui la Russia senza più l’autocrazia dello Zar potesse divenire la grande patria. Un progetto nazionalista miseramente fallito anche a seguito della divisione interna fra i popoli slavi, ma che conteneva in nuce principi di libertà, uguaglianza, democrazia, ispirati dal pensiero liberale rivoluzionario europeo dei tanti esiliati russi, tra cui Herzen, Cernyševskij, e dai socialisti francesi Fourier e Proudhon.

L’arrivo in Italia nel gennaio del 1864, l’incontro con Garibaldi e i principali protagonisti del Risorgimento, Saffi, Mazzini, ma soprattutto la conoscenza della realtà sociale ed economica dell’Italia meridionale (non del tutto dissimile da quella delle campagne russe a lui ben nota per esser figlio di un nobile terriero), condusse Michail Bakunin a dirigere la propria azione e il proprio pensiero sulle cause dell’ingiustizia sociale e dell’ineguaglianza economica, considerando ora del tutto insufficienti e fuorvianti il richiamo all’unità nazionale, all’indipendenza delle patrie.

Fu proprio a Napoli, fra il 1865 e il 1867, che il rivoluzionario russo prese coscienza della necessità che la popolazione più umile e sfruttata potesse associarsi ed organizzarsi autonomamente per combattere lo sfruttamento morale e materiale operato dalle Chiese e dagli Stati, per costituire federazioni di comuni fra loro indipendenti, come indipendenti dovevano essere le associazioni operaie che erano sorte sotto l’egida dell’Internazionale dei Lavoratori, costituitasi nel 1864 a Londra e che ebbe come artefice Marx.

La sua venuta in Italia del resto era stato sollecitata dallo stesso Marx affinché affiliasse le associazioni operaie di mutuo soccorso fino allora d’ispirazione mazziniana; ed è proprio il contatto con queste associazioni che fece maturare in Bakunin la consapevolezza che si dovessero affrancare tanto dall’idealismo patriottico repubblicano, quanto dal burocratismo centralista autoritario dei seguaci del filosofo tedesco.

Progetto che convinse sempre più Bakunin a prediligere il federalismo antigerarchico come forma di organizzazione sociale e l’anarchismo come metodo per contrastare i meccanismi autoritari insiti in qualsiasi struttura organizzativa fondata sulla separazione fra dirigenti ed esecutori, fra chi comanda e chi deve sottostare ai comandi.

Lontani ormai sono gli anni in cui aveva abbracciato un panslavismo rivoluzionario, per maturare la necessità di abbinare l’uguaglianza economica alle libertà sociali mediante una rivoluzione capace di sovvertire qualsiasi ordine costituito, sia quello monarchico costituzionale, repubblicano democratico o comunista di Stato.

Testimonianza ne è la lettera che Bakunin scrisse a Herzen nell’estate del 1867 sulla questione slava, quando era ospite alla Villa Arbusto della principessa Obolenska a Lacco Ameno per dissimulare la sua attività politica agli occhi di una polizia messa in allarme dalla sua lunga permanenza a Napoli; in questa – che apparirà sul giornale napoletano Libertà e Giustizia – per la prima volta si professa esplicitamente un anarchico. Vi è scritto, infatti: «Un’altra enorme differenza mi separa da’ nostri panslavisti. Essi sono unitari ad ogni costo, preferendo sempre l’ordine pubblico alla libertà ed io sono anarchico e preferisco la libertà all’ordine pubblico, ossia per non darla vinta a’ miei nemici per sì poco, sono federalista da cima a fondo».

Quindi fu a Ischia che Michail Bakunin rafforzò le proprie idee anarchiche sviluppatesi nel corso degli anni; anni in seguito impegnati nell’avventura di propagandare la necessità della Rivoluzione Sociale da parte dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, in un’aspra battaglia con Marx al fine di far prevalere l’idea di un socialismo federalista e antistatalista. La sua espulsione dall’Associazione – a l’Aia nel 1872 – da parte di Marx, segnò peraltro la fine della Prima Internazionale [di cui sopravvisse soltanto la segreteria a New York], dissoltasi anche a seguito della tragica sconfitta della Comune di Parigi nel 1871.

Da allora Michail Bakunin – dopo aver contribuito alla nascita di una Internazionale antiautoritaria a Saint-Imier nel 1872 – si ritira a vita privata nel ’73 in Svizzera ad Ascona sul lago Maggiore, e a parte l’ennesimo tentativo di organizzare una rivolta nell’Italia settentrionale l’anno successivo, lì vi rimase fino al 1876, anno in cui morì in un ospedale di Berna per uremia.