E’ uno dei toponimi con cui i forestieri prendono prima dimestichezza, appena sbarcano sull’isola. E uno dei luoghi prediletti per le loro escursioni per buona parte dell’anno. Senza trascurare che ad esso è collegata una delle scoperte archeologiche più importanti della nostra isola, che vale la pena di scoprire visitando il Museo Archeologico di Pithecusae dove ne sono custoditi i reperti in copia, visto che poter vedere gli originali al Museo Archeologico Nazionale di Napoli non è altrettanto facile e immediato. Eppure, girano ancora due versioni del nome che individua quel sito, NITRODI e NITROLI. Entrambe presenti in opere considerate dei punti di riferimento per la ricostruzione della storia isolana, entrambe usate con qualche dubbio circa la loro correttezza. Anche se la soluzione del dubbio è già presente e riscontrabile proprio nell’origine e nel significato di quel termine. Come, ricostruendone l’evoluzione storica, ha chiarito in una recente comunicazione al Centro Studi dell’Isola d’Ischia su “NITRODI, STORIA DI UN TOPONIMO E DI UN LUOGO” il professor PASQUALE BALESTRIERE, attento cultore della cultura isolana.

E’ uno dei toponimi con cui i forestieri prendono prima dimestichezza, appena sbarcano sull’isola. E uno dei luoghi prediletti per le loro escursioni per buona parte dell’anno. Senza trascurare che ad esso è collegata una delle scoperte archeologiche più importanti della nostra isola, che vale la pena di scoprire visitando il Museo Archeologico di Pithecusae dove ne sono custoditi i reperti in copia, visto che poter vedere gli originali al Museo Archeologico Nazionale di Napoli non è altrettanto facile e immediato. Eppure, girano ancora due versioni del nome che individua quel sito, NITRODI e NITROLI. Entrambe presenti in opere considerate dei punti di riferimento per la ricostruzione della storia isolana, entrambe usate con qualche dubbio circa la loro correttezza. Anche se la soluzione del dubbio è già presente e riscontrabile proprio nell’origine e nel significato di quel termine. Come, ricostruendone l’evoluzione storica, ha chiarito in una recente comunicazione al Centro Studi dell’Isola d’Ischia su “NITRODI, STORIA DI UN TOPONIMO E DI UN LUOGO” il professor PASQUALE BALESTRIERE, attento cultore della cultura isolana.

Il luogo è quello della sorgente di acqua dolce che scorre verso il mare in un sito di grande bellezza sul versante meridionale dell’isola. Una sorgente frequentata fin dall’antichità per le sue riconosciute proprietà curative, collegate alle caratteristiche chimico-fisiche della sua acqua da cui deriva anche il nome con cui è conosciuta. Nella sua analisi delle acque ischitane, il professor MASSIMO MANCIOLI definì quella di Nitrodi come un’acqua bicarbonato-solfato-alcalina e alcalino-terrosa. E di tutti gli elementi chimici che vi sono stati individuati, ad essere presente nelle maggiori quantità è il sodio. Senonchè, in greco, l’aggettivo “nitrodes” vuol dire nitroso, alcalino, mentre il sostantivo “nitron” equivale alle parole italiane nitro, soda, carbonato, sodio e perfino sapone. Insomma, l’etimologia del toponimo è la diretta emanazione delle caratteristiche specifiche dell’acqua della sorgente, la cui composizione, già compresa dagli antichi, ha trovato nella nostra epoca una piena conferma scientifica.

La denominazione originaria della sorgente e del luogo che la racchiude, dunque, era NITRODES. E questa si tramandò dai greci fino all’età romana. Fu in seguito, nel Medio Evo, che, essendosi modificata la parola originale per effetto della tradizione orale, si cominciò a chiamare quella zona “Nitrul”. Nel tempo, insomma, la “i” si era modificata in una “e” muta, tipica dei dialetti napoletani, e la “o”” si era ristretta fino a diventare una “u”, anche questo un passaggio frequente nei nostri dialetti. Come anche quello che ha riguardato la consonante “d” in “l”, che è un fenomeno presente anche nelle lingue classiche così come nella trasposizione tra l’italiano e alcune forme dialettali. Peraltro, l’uso della “l” in luogo della “d” è caratteristico dell’area dialettale (vale la pena ricordare che a Ischia ce ne sono, distinte, ben sette) corrispondente al territorio in cui si trova Nitrodi.

La denominazione originaria della sorgente e del luogo che la racchiude, dunque, era NITRODES. E questa si tramandò dai greci fino all’età romana. Fu in seguito, nel Medio Evo, che, essendosi modificata la parola originale per effetto della tradizione orale, si cominciò a chiamare quella zona “Nitrul”. Nel tempo, insomma, la “i” si era modificata in una “e” muta, tipica dei dialetti napoletani, e la “o”” si era ristretta fino a diventare una “u”, anche questo un passaggio frequente nei nostri dialetti. Come anche quello che ha riguardato la consonante “d” in “l”, che è un fenomeno presente anche nelle lingue classiche così come nella trasposizione tra l’italiano e alcune forme dialettali. Peraltro, l’uso della “l” in luogo della “d” è caratteristico dell’area dialettale (vale la pena ricordare che a Ischia ce ne sono, distinte, ben sette) corrispondente al territorio in cui si trova Nitrodi.

Accadde che quando GIULIO JASOLINO, girando l’isola per scoprire e studiare le varie sorgenti minerali, si imbattè in quella baranese, per raccogliere notizie sulla fonte e sul suo contesto ambientale si informò presso gli abitanti del posto. Persone certamente non colte, che alla domanda sul nome della sorgente risposero ovviamente “Nitrul”. E da lì partì Jasolino, che per il suo libro decise di italianizzare quel nome in dialetto trasformandolo a sua volta in Nitroli. Così trascritto nel famosissimo “De’ remedi” nella metà del Cinquecento, il preziosissimo volume a cui attinsero tutti gli eruditi, medici o sacerdoti perdipiù, che nei secoli successivi trattarono delle acque interne dell’isola. Autori che talvolta neppure andavano a visitarle di persona, quelle sorgenti. E che, peraltro, non conoscevano nè tanto meno avevano avuto la possibilità di vedere i reperti recuperati proprio presso la fonte nella seconda metà del Settecento.

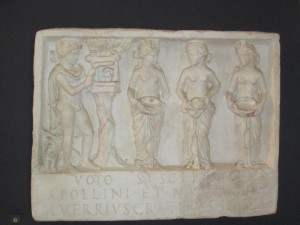

Era il 1757 quando furono scoperti dei rilievi marmorei nel sito di Nitrodi, raffiguranti, in alcuni casi insieme al dio Apollo, le ninfe del luogo, che nelle iscrizioni sono citate con l’aggettivo “nitrodesi”. Il che conferma come la denominazione originaria delle ninfe, che è la stessa della fonte e del luogo, fosse con la “d” e non con la “l”. Dunque, la versione greca e romana è Nitrodi, non Nitroli. Ed è quello il toponimo corretto, mentre Nitroli si può considerare un errore, seppur con una storia anch’esso, che è stato involontariamente tramandato nei secoli e che talvolta ritorna in auge, sempre attingendo agli autori che da Jasolino in poi lo hanno involontariamente rilanciato. L’opportunità, che oggi appartiene a tutti, di ammirare i rilievi votivi di Nitrodi e di leggere il nome vero delle ninfe che è anche della sorgente e del luogo, ci consente di non perpetuare ulteriormente l’errore.