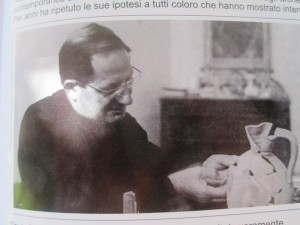

La sua ipotesi, don Pietro Monti, l’aveva formulata da tempo. Fin da quando aveva riportato alla luce nel ventre di Lacco Ameno “la zona industriale della lavorazione e della cottura dei vasi greci”, come lui stesso la definì nel suo primo libro, “Ischia preistorica, greca, romana, paleocristiana” del 1968. La scoperta, documentata lì per la prima volta, era recente. Sotto la Basilica paleocristiana del IV secolo d.C. e sotto sepolcri di età romana del I secolo d.C., erano emerse cinque fornaci di varia grandezza e forma. In due di esse, di forma circolare, aveva riconosciuto l’origine più antica. Che – questa era l’idea allora per lui non verificabile – poteva risalire fino all’inizio della presenza euboica sull’isola, dunque all’VIII secolo a.C. Perciò se ne poteva arguire che quel quartiere dei vasai aveva avuto una vita lunghissima e che l’industria della ceramica era stata attiva, ininterrottamente in quel sito, dalla fondazione di Pithecusa alla sua decadenza. Si trattava, dunque, del centro di produzione figulina dell’antichità non solo meglio conservato, ma anche più longevo mai individuato nel Mediterraneo.

Non meno prezioso delle fornaci, si era rivelato poi quanto riemerse nelle loro immediate vicinanze, in “uno strato di terreno annerito, e residui di carbone, con resti di anfore accartocciate e deformi per la pessima cottura; certamente le fornaci più piccole dovevano essere adibite per statuine e per vasi più delicati, mentre le grandi per i vasi in serie e di ammasso”. Tutto puntualmente registrato negli appunti che il prete archeologo era solito prendere con grande precisione, nei suoi accurati disegni e con le foto che furono scattate nell’area di scavo. E ogni reperto e traccia ritrovati, anche i più apparentemente insignificanti, vennero conservati con cura e metodo, per potervi tirar fuori il maggior numero di informazioni possibile. Anche a distanza di decenni. Come si è effettivamente verificato negli anni ’90 primi 2000 con il “Progetto Ischia” finanziato e realizzato dall’Università di Berlino.

Il gruppo di lavoro sotto la direzione del professor HEYLMEIER e guidato da GLORIA OLCESE ha analizzato in situ, con le sofisticate apparecchiature a disposizione della ricerca, ogni millimetro delle fornaci e dell’intera area occupata dal quartiere ceramico di Pithecusa, il Kerameikos. Analisi e rilievi, in parte sul posto in parte effettuati in Germania, hanno riguardato tutti i materiali e i reperti, compresi gli scarti di lavorazione, che si sono dimostrati estremamente utili. Come le matrici di lavorazione e i tanti bolli, che sono un’altra scoperta peculiare degli Scavi di Santa Restituta. Ed è stata analizzata anche la materia prima, ovvero l’argilla del giacimento di Casamicciola che i greci individuarono fin dall’inizio della loro permanenza a Ischia e che da allora è stato utilizzato, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni.

Tutta questa enorme mole di oggetti e materiali, opportunamente “interrogata” con metodologie d’avanguardia, ha raccontato moltissimo del produzione figulina dii Pithecusa e della sua diffusione nel mondo antico. E’ stato così possibile rispondere a quesiti che già don Pietro si era posti e ai quali aveva cercato di dare egli stesso risposte in base ai dati empirici di cui era in possesso: la DATAZIONE DELLE FORNACI, l’IDENTIFICAZIONE DELLE CERAMICHE PRODOTTE NEL SITO SOTTO SANTA RESTITUTA e la RICOSTRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI QUEI MATERIALI NEL MEDITERRANEO. Alcune di quelle risposte sono state anticipate dalla professoressa Olcese pochi giorni fa a Lacco Ameno, in occasione della conferenza per il centenario della nascita di don Pietro Monti. In attesa della pubblicazione del secondo volume distillato dal lavoro dell’Università di Berlino sulla produzione ceramica nell’antichità.

La DATAZIONE DEL QUARTIERE, legata alla scansione temporale dell’attività delle fornaci, è stata possibile con l’utilizzo della termoluminescenza. con cui sono state analizzate le cinque fornaci pithecusane. La numero 1, a nord, di forma circolare, è davvero la più antica e risale alla fase arcaica, coincidente con l’arrivo degli euboici a Ischia. E sempre nella fase arcaica fu attiva anche l’altra fornace, sempre circolare. Le altre tre sono di forma rettangolare e vennero utilizzate in età classica e ellenistica, garantendo così una produzione di ceramica importante per tutta la vita di Pithecusa. Il forno meglio conservato di tutti aveva un laboratorio annesso con un cortile coperto di tegoli e fu attivo tra la seconda metà del IV secolo e la prima metà del III secolo a.C.

La fluorescenza ai raggi x è servita, invece, per INDIVIDUARE LA PRODUZIONE LOCALE e distinguerla con sicurezza dagli oggetti d’importazione. Segno distintivo, l’argilla isolana, la materia prima più abbondante e “strategica” trovata dai greci nella loro nuova isola, dove, grazie alla disponibilità di acqua, poterono così avviare una produzione che già praticavano nella loro terra d’origine. E dall’Eubea si erano portati il tornio, che proprio da Pithecusa fu acquisito come know how si direbbe oggi dai popoli italici in rapporto con i primi coloni greci, a cominciare dagli Etruschi. E per lo sviluppo industriale dell’epoca si trattò di un grande progresso tecnologico.

La gran parte dei reperti ceramici recuperati a Lacco è di fattura locale. Tra i tanti pezzi pithecusani, il celebre CRATERE DEL NAUFRAGIO, esposto nel Museo di Pithecusae. Oggetti di ogni tipo e per i più diversi usi: domestici, edilizi, commerciali, religiosi. Dallo stile geometrico delle origini alla famosa vernice nera pithecusana di età ellenistica.

Grazie ai dati sulla composizione chimico-fisica dei materiali e allo studio accurato dei bolli trovati nelle fornaci, con cui i vasai “firmavano” gli oggetti usciti dei loro laboratori, è stato possibile ricostruire la CIRCOLAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI E DEI PRODOTTI DI ESPORTAZIONE PITHECUSANI. E ha trovato piena conferma l’ipotesi di don Pietro che Ischia fosse un importante centro di produzione di anfore, fin dal VII secolo a.C. con un forte aumento delle esportazioni nel III secolo. Dunque, Pithecusa aveva un suo ruolo centrale, sia produttivo che commerciale, nel Mediterraneo, quando già Cuma si era affermata come colonia continentale.